|

|

|

|

proT – jetzt!

Aktuelle Meldungen – letzte Bearbeitungen

Neu auf Youtube !

Endgültig. (1995)

Im Nibelungen & Deutschland Projekt entstehen "Theaterfilme". Unter Theaterfilm verstehen wir, dass das Filmmaterial aus den theatralen Abläufen, eventuell auch mit mehreren Kameras oder bei unterschiedlichen Aufführungen aufgenommen und bearbeitet wird. Intensive Beispiele hierfür sind der Theaterfilm Siegfrieds Tod von 1994 und auch der Theaterfilm Endgültig. von 1995.

proT-the-whole-acts auf Youtube !

Theaterfilm - Umatic - Farbe/Ton - 00:57:37 Std. - Produktion proT - 1995

Der Theaterfilm Endgültig. entsteht aus dem Material von drei Kameras und festen Titeln, und wird in gewisser Weise "über" die bzw. mit der Steininstallation, die sich im Raum befindet, gesehen.

Der Theaterfilm Endgültig. ensteht mit der Aufführung des Theaterprojekts "Endgültig.", 3. Teil der Trilogie "Götterdämmerung - Nibelungen & Deutschland Projekt (IV-2)", am 15. Oktober 1995 im Bayerischen Staatsschauspiel Marstall, München. Das Ende als Aufbruch in den Epilog mit Dietmar Diesner, Matthias Hirth, Lara Körte, Lukas Miko und mit 77 Deutschen. Bühnenkameras Franz Lenniger und Christoph Wirsing. Abläufe an und mit der Licht- und Tontechnik Ulf Hahn und Klaus Schneider. Synchronisator auf den Monitoren des ViermalVierVideoTurmes: Sieben deutsche Himmelsrichtungen (7 x 7 Minuten). Steininstallation Nikolaus Gerhart, Rauminstallation Alexeij Sagerer. Koproduktion proT, Bayerisches Staatsschauspiel im Marstall. Aufführung bei SPIEL.ART 1995 - Theaterfestival in München. Kamera Theaterfilm: Christian Virmond, Christoph Wirsing. Bearbeitung Theaterfilm: Christoph Wirsing, Alexeij Sagerer. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Endgültig.

Theaterfilm - Umatic - Farbe/Ton - 00:57:37 Std. - Produktion proT - 1995

Der Theaterfilm Endgültig. entsteht aus dem Material von drei Kameras und festen Titeln, und wird in gewisser Weise "über" die bzw. mit der Steininstallation, die sich im Raum befindet, gesehen.

Der Theaterfilm Endgültig. ensteht mit der Aufführung des Theaterprojekts "Endgültig.", 3. Teil der Trilogie "Götterdämmerung - Nibelungen & Deutschland Projekt (IV-2)", am 15. Oktober 1995 im Bayerischen Staatsschauspiel Marstall, München. Das Ende als Aufbruch in den Epilog mit Dietmar Diesner, Matthias Hirth, Lara Körte, Lukas Miko und mit 77 Deutschen. Bühnenkameras Franz Lenniger und Christoph Wirsing. Abläufe an und mit der Licht- und Tontechnik Ulf Hahn und Klaus Schneider. Synchronisator auf den Monitoren des ViermalVierVideoTurmes: Sieben deutsche Himmelsrichtungen (7 x 7 Minuten). Steininstallation Nikolaus Gerhart, Rauminstallation Alexeij Sagerer. Koproduktion proT, Bayerisches Staatsschauspiel im Marstall. Aufführung bei SPIEL.ART 1995 - Theaterfestival in München. Kamera Theaterfilm: Christian Virmond, Christoph Wirsing. Bearbeitung Theaterfilm: Christoph Wirsing, Alexeij Sagerer. Ein Film von Alexeij Sagerer.

AZ vom 17. Oktober 1995

HIMMELHOHE ABGRÜNDE DEUTSCHER GESCHICHTEN

"Götterdämmerung": Alexeij Sagerers Nibelungen-Finale

Der wilde Theater-Rebell als Weiser. Den Alexeij Sagerer und sein wirklich freies proT müssen wir ab jetzt zu den autonomen Theater-Bild-Erfindern dieser 90er Jahre zählen. Mit "Götterdämmerung", der abschließenden Trilogie seines Nibelungen-Projekts, setzt Sagerer ein irritierendes, absolut selbständig gedachtes Deutschland-Epitaph.

Sieben und vier, Sagerers magische Zahlen, bildeten - nicht unbedingt einsehbar - in ihren Kombinationen das Strukturelement des eigenwillig, mit unbedingter Phantasie seit 1992 durchgezogenen Projekts. Eine multimediale Besichtigung der deutschen (Einheits)Befindlichkeit, mit Rückgriffen auf den Nibelungen-Mythos und Wagners "Ring". Eine wilde, oft scheinbar willkürliche Mixtur von Dumpf-Archaischem unter dem Raster der scheinbaren Vernunft des Heute. Sieben mal vier ist achtundzwanzig. Alles klar?

(...)

Ein Requiem, das sich am dritten Abend, "Endgültig", zu einem seltsamen Wiedergeburtsspiel aufrappelt. Die Flammen der Invasion lodern durch die Videobilder, und während Jung-Siegfried und Kriemhild die Braut (Lara Körte, Lukas Miko) vergeblich zueinander finden wollen, dröhnen Wiedervereinigungs-Reden, Wagnermusik und -texte (Matthias Hirth): Wir sind hautnah bei uns, heute. Nach Schlachten, während das Deutsch-Pärchen sich zum sanften Walzer findet, besteigen langsam, ernst und auch gleichgültig 77 Menschen wie du und ich die Bretter. Deutsche Gesichter starren uns an. Ein Volk ... Zukunft, Nibelungen??? Ein Live-Tableau, das lange, lange stehenbleibt, während Dietmar Diesners theatralisches, zuweilen richtig militantes Saxophon allmählich im langen Mono-Ton verebbt.

Ingrid Seidenfaden

HIMMELHOHE ABGRÜNDE DEUTSCHER GESCHICHTEN

"Götterdämmerung": Alexeij Sagerers Nibelungen-Finale

Der wilde Theater-Rebell als Weiser. Den Alexeij Sagerer und sein wirklich freies proT müssen wir ab jetzt zu den autonomen Theater-Bild-Erfindern dieser 90er Jahre zählen. Mit "Götterdämmerung", der abschließenden Trilogie seines Nibelungen-Projekts, setzt Sagerer ein irritierendes, absolut selbständig gedachtes Deutschland-Epitaph.

Sieben und vier, Sagerers magische Zahlen, bildeten - nicht unbedingt einsehbar - in ihren Kombinationen das Strukturelement des eigenwillig, mit unbedingter Phantasie seit 1992 durchgezogenen Projekts. Eine multimediale Besichtigung der deutschen (Einheits)Befindlichkeit, mit Rückgriffen auf den Nibelungen-Mythos und Wagners "Ring". Eine wilde, oft scheinbar willkürliche Mixtur von Dumpf-Archaischem unter dem Raster der scheinbaren Vernunft des Heute. Sieben mal vier ist achtundzwanzig. Alles klar?

(...)

Ein Requiem, das sich am dritten Abend, "Endgültig", zu einem seltsamen Wiedergeburtsspiel aufrappelt. Die Flammen der Invasion lodern durch die Videobilder, und während Jung-Siegfried und Kriemhild die Braut (Lara Körte, Lukas Miko) vergeblich zueinander finden wollen, dröhnen Wiedervereinigungs-Reden, Wagnermusik und -texte (Matthias Hirth): Wir sind hautnah bei uns, heute. Nach Schlachten, während das Deutsch-Pärchen sich zum sanften Walzer findet, besteigen langsam, ernst und auch gleichgültig 77 Menschen wie du und ich die Bretter. Deutsche Gesichter starren uns an. Ein Volk ... Zukunft, Nibelungen??? Ein Live-Tableau, das lange, lange stehenbleibt, während Dietmar Diesners theatralisches, zuweilen richtig militantes Saxophon allmählich im langen Mono-Ton verebbt.

Ingrid Seidenfaden

Endgültig.

Eine Co-Produktion proT, Bayerisches Staatsschauspiel / Marstall München in Zusammenarbeit mit dem Siemens Kultur Programm, dem Festival SPIEL.ART und dem Kulturreferat der LH München.

Mit freundlicher Unterstützung durch Beck Forum, Dr. Jürgen Kolbe, Herrn Jörn Behrmann. Wir danken der Licht & Ton GmbH und RÖRO Gerüstbau für die freundliche Unterstützung bei der Videoinstallation.

Für die Unterstützung bei den Videoarbeiten vor Ort danken wir den Goethe-Instituten in: Chania, Kiew, St. Petersburg und Tunis, sowie Herrn Matthias Gurski in Wolgograd und Herrn Jurij Lebedev in St. Petersburg.

Eine Co-Produktion proT, Bayerisches Staatsschauspiel / Marstall München in Zusammenarbeit mit dem Siemens Kultur Programm, dem Festival SPIEL.ART und dem Kulturreferat der LH München.

Mit freundlicher Unterstützung durch Beck Forum, Dr. Jürgen Kolbe, Herrn Jörn Behrmann. Wir danken der Licht & Ton GmbH und RÖRO Gerüstbau für die freundliche Unterstützung bei der Videoinstallation.

Für die Unterstützung bei den Videoarbeiten vor Ort danken wir den Goethe-Instituten in: Chania, Kiew, St. Petersburg und Tunis, sowie Herrn Matthias Gurski in Wolgograd und Herrn Jurij Lebedev in St. Petersburg.

Götterdämmerung

Eine Trilogie im Nibelungen & Deutschland Projekt (IV-2)

Bayerisches Staatsschauspiel Marstall, München, 13./14./15. Oktober 1995

proT auf YouTube: proT-the-whole-acts

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge.

proT-the-whole-acts: proT-Filme auf Youtube

Präsentation der proT-Filme, die auf der neuen Youtube-Seite: proT-the-whole-acts seit August 2025 gezeigt werden. Die Filme werden hier einzeln vorgestellt und können auf Youtube abgerufen werden.

Kurz zensiert - aber jetzt wieder da!

Filme aus Tieger Eins Zwei Drei

e-mail Youtube an proT, 12.01.2026:

Hallo proT, wie es aussieht, verstößt dein Inhalt Die Filme aus Tieger Eins Zwei Drei gegen die Community-Richtlinien. Zum Schutz der Community haben wir diesen Inhalt von YouTube entfernt. (...)

e-mail Youtube an proT, 19.01.2026:

Hallo proT, (...) Nach erneuter Beurteilung geben wir dir recht: Deine Inhalte verstoßen tatsächlich nicht gegen unsere Richtlinien zu Sex und Nacktheit. Vielen Dank für deine Geduld, während wir deine Beschwerde bearbeitet haben. (...) Wir haben die betreffenden Inhalte reaktiviert.

Das erste Langzeitprojekt des proT ist Der Tieger von Äschnapur, "radikales Total-Theater über das Theater" (SZ, 16.07.1979). Die zunächst lediglich über den Titel geöffnete Konsistenzebene dauert von 1977 bis 1982. Tieger Null (1977), Tieger Eins (1977), Tieger Zwei (1979 und 1982), Tieger Drei (1979). Mit diesem Projekt werden zum ersten Mal Filme (auf 8mm) produziert, die von Beginn an als Teil der theatralen Komposition entstehen. Das heisst, diese Filme sind von Anfang an Teil des theatralen Ablaufes und werden "Film-Comics" genannt.

Nach diesen Produktionen arbeitet das proT mit Video und aus diesem Prozess heraus entsteht mit "Programm Weiss" der "Unmittelbare Film".

NEU: proT-the-whole-acts auf Youtube !!

Film-Comics - Super 8 - Farbe/Ton - 01:13:31 Std. - Produktion proT - 1977-1980

Der Film-Comics Die Filme aus Tieger Ein Zwei Drei ist die Vereinigung aller Super 8 Filmcomics aus den Theaterproduktionen "Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern" (1977), "Der Tieger von Äschnapur Zwei oder Ich bin das einzige Opfer eines Massenmordes" (1978, aber nicht mehr existierend) und "Der Tieger von Äschnapur Drei oder Ich bin imbrünstig mein Alexeij Sagerer" (1979), dazu Vorspann und Nachspann (1980). Mit Jürgen von Hündeberg, Agathe Taffertshofer, Cornelie Müller, Nikolai Nothof, Billie Zöckler, Natascha Körte, Christine Feichtner, Anna Sagerer, Matthias Hartel, zwei alte Frauen. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Die Filme aus Tieger Eins Zwei Drei

Film-Comics - Super 8 - Farbe/Ton - 01:13:31 Std. - Produktion proT - 1977-1980

Der Film-Comics Die Filme aus Tieger Ein Zwei Drei ist die Vereinigung aller Super 8 Filmcomics aus den Theaterproduktionen "Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern" (1977), "Der Tieger von Äschnapur Zwei oder Ich bin das einzige Opfer eines Massenmordes" (1978, aber nicht mehr existierend) und "Der Tieger von Äschnapur Drei oder Ich bin imbrünstig mein Alexeij Sagerer" (1979), dazu Vorspann und Nachspann (1980). Mit Jürgen von Hündeberg, Agathe Taffertshofer, Cornelie Müller, Nikolai Nothof, Billie Zöckler, Natascha Körte, Christine Feichtner, Anna Sagerer, Matthias Hartel, zwei alte Frauen. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Aufführungen (Auswahl)

13. Februar 1983

13. Februar 1983

im Filmmuseum München in der Reihe "Filme von Alexeij Sagerer" als Teil des Filmcomics

"Die Filme aus den Tiegern Eins, Zwei, Drei" (Film-Comics, Super 8, Farbe/Ton, 01:13:31 Std., Produktion proT 1977-1980).

14. + 15. April 1984in der Künstlerwerkstatt Lothringer Straße 13, München, in der Videoausstellung "Der Fernseher ist der

Gipfel der Guckkastenbühne" von Alexeij Sagerer als Teil des Filmcomics "Die Filme aus den Tiegern Eins, Zwei, Drei"

(Film-Comics, Super 8, Farbe/Ton, 01:13:31 Std., Produktion proT 1977-1980).

| MÜNCHEN | 16. Juli 1979 |

Der geheimnisvolle "Tieger von Äschnapur"

Alexeij Sagerer bietet im proT 23 Kurzinterviews mit Münchner Theaterleitern

"Bist du mit dem Stück immer noch nicht fertig?" Die Frage dröhnt im Keller des proT in die niederbayerischen Urlaute eines Angstmonologs des wilden Dschungelgängers Alexeij Sagerer. Er muß sie in den Monaten einer langen Spielpause seines Theaters oft gehört haben. Aber jetzt ist das Stück - im A.S.-Dunkelstil betitelt "Der Tieger von Äschnapur oder Ich bin imbrünstig mein Alexeij Sagerer" - ja endlich vorhanden: das höchst originelle, grausam-komische Produkt einer tatsächlich schöpferischen Pause.

Es ist natürlich überhaupt kein "Stück", sondern ein Trumm Sagerer. Dessen glänzend in Film, Ton und Technik umgesetzte Comic-Einfälle sind gekoppelt an eine durch aggressive Wurschtigkeit überspielte Ur-Kinderangst vor Alleinsein, Gefangensein, Geschlagenwerden.

Im Alleingang jagt Sagerer diesmal auf stämmig-entschlossenen Beinen hinter dem seiner Phantasie nie entsprungenen, sondern dort wohlbehausten "Tieger" her durch Symbolsituationen, die real bewältigt werden. Da streut er dann bergeweise aus Kissen Styropor-Fetzchen in den voll bespielten Raum, um sie hinterher in wütender Anstrengung wieder zusammenzuschaufeln. Oder er schleppt mit verzweiflungsstarrem Gesicht ein Kreuz, wobei auf dem blutigen Rücken die Inschrift "Just married" - vielleicht! - des Menschen ganze Last im Ehekreuz zusammenfaßt.

Solche Streifzüge ins absurde Theater bekommen Schwung durch den Witz des Grotesken: etwa durch eine unter heftigem Gluckern sich bäumende und entleerende Gummi-Wärmflasche, einen vom Elektroquirl in Balletteusenschwung versetzten weißen Hadern oder den köstlichen Film-Monolog eines höchst molligen jungen Aktmodells.

Höhepunkt des Abends aber sind gefilmte Kurzinterviews mit den Leitern von 23 Münchner Groß- und Kleintheatern von denen einzig Kurt Meisel gekniffen hatte. Nur ein paar - so Müller, Pscherer oder die Spola - zogen sich einigermaßen gut, weil unprätentiös, aus der Affäre. Die meisten verrieten zur Wonne der Zuschauer, wie rasch sich vermeintlich Weltanschauliches im fragwürdigen Billig-Vokabular verliert und hochzielende Image-Pflege im Schwemmland unsicheren Bildungsguts versandet. Heller Jubel.

EFFI HORN

Tieger Eins - Die Film-Comics - 1977

Tieger Zwei - Die Film-Comics - 1978

Tieger Drei - Die Film-Comics - 1979

Das Kunst-, Film- und Theaterprojekt

1977 / 1978 / 1979 / 1982 / 1984

Der Tieger von Äschnapur 1, 2, 3 und Null

1977 / 1978 / 1979 / 1982 / 1984

Erinnerung an Franz Kotteder

Am 30. Dezember 2025 stirbt Franz Kotteder und wir erinnern uns gerne an ihn. Und wir machen hier einen von vielen Texten zugänglich, wie er sich in gewisser Weise an uns damals erinnert hat.

Im Rhythmus des Bieres

"Reines Trinken" als die Quintessenz des "proT"-Schaffens

Natürlich kann man im Voraus mal wieder wenig sagen. Wenn Alexeij Sagerer zu seinen Theater-Ereignissen lädt, dann wissen wohl nur er und seine Mitspieler so genau, was da eigentlich geschehen soll. Wenn überhaupt. Denn Sagerers "Unmittelbares Theater" ist kaum zu erklären, arbeitet mit Assoziationen und Reaktionen, und wenn es am Samstag zur achtstündigen (!) Aufführung von "Reines Trinken - Gottsuche" kommt, dann lässt sich immerhin eines sagen: Schon vom Titel her wird es wohl so etwas wie die Quintessenz des Sagerschen Theaterschaffens werden.

Denn Trinken - respektive Getränke aller Art, insbesondere aber Bier - spielt schon immer eine tragende Rolle in Alexeij Sagerers Theaterprojekten. Schon in den ganz frühen absurden Volkstheaterstücken, Ende der sechziger Jahre, war Bier nicht einfach nur das zentrale Element. Das wäre zur Not ja auch noch gut vorstellbar in Volksstücken, die irgendwie die Abgründe der niederbayerischen Seele verhandeln. Nein, Bier in Maßkrügen war damals schon für Sagerer weit mehr als nur ein Requisit, war ein Stilmittel, das die Handlung - sofern es eine im herkömmlichen Sinne gab - vorantrieb, war ein Rhythmusinstrument, das den Ton angab für den Ablauf des theatralen Projekts. So etwas wie die Basstrommel, die eine Grundlage liefert für all die musikalischen Stimmen, die schließlich eine Komposition ausmachen. Könnte man sagen.

Ein ähnlich deutliches Symbol fand sich dann später, insgesamt fünf Jahre lang, bei den "Maiandachten" des "proT" - was die Abkürzung ist für "Prozessionstheater" und von Sagerer seit 1969 als Kürzel für seine Theaterform verwendet wird. Den ganzen Mai über lud Alexeij Sagerer damals täglich irgendeine Person, von der Theaterkritikerin bis zum Kulturreferenten, in sein damals noch festes Haus an der Steinseestraße ein, und neben einem großen Bierfass wurden dann allerlei theatrale Dinge verhandelt. Bevor dann irgendwann, als Höhepunkt des Ganzen, endlich angezapft werden konnte. Was im Unterschied zum normalen Anzapfen, etwa beim Oktoberfest, gerne mit viel verspritztem Schaum einhergehen durfte und sollte.

Doch bei all den überschäumenden Gelagen in Sagerers Werk: Trinken ist auch eine ernste Sache. Und wenn einer wie der trostlose Gunther in seinem "Nibelungen & Deutschland"-Projekt stoisch ein Bier nach dem anderen hinunterkippt, dann sagt auch das etwas aus.

Nun also "Reines Trinken - Gottsuche", ein achtstündiges Projekt im Rahmen des mehrjährigen Zyklus' "Operation Raumschiff", der noch bis 2011 dauern soll. Im "Neuland" an der Friedenheimer Brücke, so viel weiß man jetzt schon, wird eine Art Gewächshaus auf einer Abraumhalde stehen, fließendes Wasser, das eine nackte Frau acht Stunden lang benetzt, wird eine Rolle spielen. Das Publikum wird von Raumschiff-Stewardessen betreut und bleibt in Bewegung. Parallel dazu, per Internet live dazugeschaltet, eine kleine Kneipe in der Oberpfalz, in der mit größter Ernsthaftigkeit getrunken wird - ebenfalls acht Stunden lang.

Recht viel mehr ist vorab nicht zu erfahren, und sehr viel mehr muss man auch gar nicht wissen. Sagerers Projekte sind allemal unterhaltsam, tiefgründig, komisch und symbolbeladen. Und selbst ohne Bier gut auszuhalten.

FRANZ KOTTEDER

Und während wir uns hier an Franz Kotteder erinnern und er sich an uns, erinnert sich auf Youtube "proT-the-whole-acts" der Unmittelbare Film "Reines Trinken - Gottsuche" an damals und mit ihm 195 Betrachter und dann passiert es, während wir hier über die Erinnerung schreiben: die Zahl springt um auf über 181.000 - und mit dem Film "Zahltag der Angst - Intensitäten" von 1981 erinnern sich über 181.000 Betrachter an damals.

Zahltag der Angst - Intensitäten

Film auch für Kino - U-Matic Highband - Farbe/Ton - 00:31:16 Std. - Prod. proT - 1981

Neu auf Youtube

Während in der PINAKOTHEK DER MODERNE bis Sonntag, 14. Dezember, noch Der Laufende Tiegerjäger in der Ausstellung "EGO - Kunst, Gesellschaft und das Ich" bei DENKRAUM DEUTSCHLAND 2025 läuft, zeigen wir "Neu auf Youtube": Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern, die künstlerische Heimat, aus der Der Laufende Tiegerjäger kommt.

Foto: Johann & Erwin Rittenschober

Neu auf Youtube!

Theater als Film-Comics

Super8 - 01:28:06 Std.

proT-the-whole-acts auf Youtube

Der Tieger von Äschnapur Eins oder

Theater als Film-Comics - Super8 - Farbe/Ton - 01:28:06 Std. - proT 1979

Die Filmproduktion Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern wird 1979 auf Super8-Film gedreht. Der Ton wird mit einem professionellen NAGRA-Tonband-Gerät aufgenommen und auf Perfo-Band überspielt. Anschliessend wird der Film auf einem professionellen Schneidetisch von Alexeij Sagerer geschnitten. Kamera: Team. Personen "Theater als Film-Comics": Jürgen von Hündeberg (Der beratende Tiegerjäger), Cornelie Müller (Die Maharani), Nikolai Nothof (Der zurückgebliebene Tiegerjäger), Agathe Taffertshofer (Die bezaubernde Prinzessin), Clarissa von Hündeberg (Die liebliche Tochter der bezaubernden Prinzessin), Elisabeth von Hündeberg (Die verstorbene Urgrossmutter von ihrer zukünftigen Urenkelin, der Tochter der bezaubernden Prinzessin) und Alexeij Sagerer (Der dauernde Tiegerjäger). Ein Film von Alexeij Sagerer.

Die Filmproduktion von 1979 Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern (Theater als Film-Comics) ist ein Unikat. Sie konfrontiert die Verfilmung einer Theaterproduktion mit der Dokumentation von Theater, also hier mit dem "Theaterfilm" Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern. Wieweit es gelingt, die Theaterproduktion "Reinen Film" werden zu lassen, bleibt hier offen. Sie ist aber eine frühe Auseinandersetzung von Alexeij Sagerer mit dem Verhältnis der Kompositionen "Theater" und "Film" und führt letzten Endes 1997 zur Vorstellung von "live-film", also eines Filmes, der in und aus einer Produktion entsteht, die gleichzeitig Film- und Theaterproduktion ist. Film und Theater kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen: sie beeinflussen einander; sie brauchen aber einander nicht zu berücksichtigen. Am 18./19. Oktober 1997 produziert proT in der Reithalle in München den ersten "live-film" ....und morgen die ganze Welt, Dauer 28:00:00 Stunden.

Der Tieger von Äschnapur Eins oder

Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern

Theater als Film-Comics - Super8 - Farbe/Ton - 01:28:06 Std. - proT 1979

Die Filmproduktion Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern wird 1979 auf Super8-Film gedreht. Der Ton wird mit einem professionellen NAGRA-Tonband-Gerät aufgenommen und auf Perfo-Band überspielt. Anschliessend wird der Film auf einem professionellen Schneidetisch von Alexeij Sagerer geschnitten. Kamera: Team. Personen "Theater als Film-Comics": Jürgen von Hündeberg (Der beratende Tiegerjäger), Cornelie Müller (Die Maharani), Nikolai Nothof (Der zurückgebliebene Tiegerjäger), Agathe Taffertshofer (Die bezaubernde Prinzessin), Clarissa von Hündeberg (Die liebliche Tochter der bezaubernden Prinzessin), Elisabeth von Hündeberg (Die verstorbene Urgrossmutter von ihrer zukünftigen Urenkelin, der Tochter der bezaubernden Prinzessin) und Alexeij Sagerer (Der dauernde Tiegerjäger). Ein Film von Alexeij Sagerer.

Die Filmproduktion von 1979 Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern (Theater als Film-Comics) ist ein Unikat. Sie konfrontiert die Verfilmung einer Theaterproduktion mit der Dokumentation von Theater, also hier mit dem "Theaterfilm" Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern. Wieweit es gelingt, die Theaterproduktion "Reinen Film" werden zu lassen, bleibt hier offen. Sie ist aber eine frühe Auseinandersetzung von Alexeij Sagerer mit dem Verhältnis der Kompositionen "Theater" und "Film" und führt letzten Endes 1997 zur Vorstellung von "live-film", also eines Filmes, der in und aus einer Produktion entsteht, die gleichzeitig Film- und Theaterproduktion ist. Film und Theater kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen: sie beeinflussen einander; sie brauchen aber einander nicht zu berücksichtigen. Am 18./19. Oktober 1997 produziert proT in der Reithalle in München den ersten "live-film" ....und morgen die ganze Welt, Dauer 28:00:00 Stunden.

Wir konfrontieren auf Youtube "proT-the-whole-acts" die Theaterdokumentation des Kunst-, Film- und Theaterprojektes: Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern mit der Filmproduktion des gleichnamigen Theaterprojektes, also den Film-Comics gemacht aus Theater mit der Dokumentation von Theater, live gespielt vor Publikum.

Neu auf Youtube!

Die TheaterDoku

U-Matic-Highband - 00:53:28 Std.

proT-the-whole-acts auf Youtube

Der Tieger von Äschnapur Eins oder

TheaterDoku - U-Matic-Highband - Farbe/Ton - 00:53:28 Std. - Prod. proT - 1979/2019

Die TheaterDoku Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern entsteht aus der Dokumentation des Theaterprojekts "Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern" (Premiere 14. Mai 1977) während der Aufführung am 10. November 1979 im proT, Isabellastraße 40. Das Filmmaterial ist bearbeitet, das heisst leichte Korrekturschnitte und Lichtkorrekturen. Dias und Film im Theater werden original eingespielt. Maharani: Cornelie Müller. Bezaubernde Prinzessin: Agathe Taffertshofer. Dauernder Tiegerjäger: Alexeij Sagerer. Theatertechnik: Brigitte Niklas. Personen Film im Theater: Jürgen von Hündeberg (Der beratende Tiegerjäger), Cornelie Müller (Die Maharani), Nikolai Nothof (Der zurückgebliebene Tiegerjäger), Agathe Taffertshofer (Die bezaubernde Prinzessin) und Alexeij Sagerer (Der dauernde Tiegerjäger). Kamera TheaterDoku: Fips Fischer. Bearbeitung 2019: Alexeij Sagerer, Christoph Wirsing. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Der Tieger von Äschnapur Eins oder

Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern

TheaterDoku - U-Matic-Highband - Farbe/Ton - 00:53:28 Std. - Prod. proT - 1979/2019

Die TheaterDoku Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern entsteht aus der Dokumentation des Theaterprojekts "Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern" (Premiere 14. Mai 1977) während der Aufführung am 10. November 1979 im proT, Isabellastraße 40. Das Filmmaterial ist bearbeitet, das heisst leichte Korrekturschnitte und Lichtkorrekturen. Dias und Film im Theater werden original eingespielt. Maharani: Cornelie Müller. Bezaubernde Prinzessin: Agathe Taffertshofer. Dauernder Tiegerjäger: Alexeij Sagerer. Theatertechnik: Brigitte Niklas. Personen Film im Theater: Jürgen von Hündeberg (Der beratende Tiegerjäger), Cornelie Müller (Die Maharani), Nikolai Nothof (Der zurückgebliebene Tiegerjäger), Agathe Taffertshofer (Die bezaubernde Prinzessin) und Alexeij Sagerer (Der dauernde Tiegerjäger). Kamera TheaterDoku: Fips Fischer. Bearbeitung 2019: Alexeij Sagerer, Christoph Wirsing. Ein Film von Alexeij Sagerer.

| MÜNCHNER KULTURBERICHTE | Pfingsten, 28./29./30. Mai 1977 |

Alexeij Sagerers Traumspiel

Neue Comics im proT

Agathe Taffertshofer - ich hoffe, sie verzeiht mir - hat nicht gerade die Statur einer klassischen Ballettänzerin; mit barocker Grazie aber schwebt sie zu Cornelie Müllers fanatisch rhythmisiertem Lautgestammel wie eine Fruchtbarkeitsgöttin durch den Kellerraum des proT. Die Überwindung der Schwer-Kraft wird mit einem vergnügten Lächeln und federnden Beinen als scheinbar mühelose Arbeit vorgeführt, und dazu flüstert eine Stimme aus dem Off suggestiv: "Gleich geht's los." Daß diese Verheißung keine Aussicht auf Erfüllung hat, kann niemanden mehr ernstlich stören; beide stehen am Ende des neuen Prozessionsspektakels des proT, das "Der Tieger von Äschnapur eins" genannt wird und sich damit deutlich von einem früheren, einmaligen Ereignis abhebt, das mit einer Null am Ende gekennzeichnet war. Zur genaueren Unterscheidung trägt es den Untertitel: "Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern."

Man frage nicht, wie Äschnapur und Niederbayern, der Tieger und die Prinzessin zusammenpassen, nur soweit kann man sich deutend wohl ungestraft vorwagen, daß es sich hier - wie so oft bei Alexeij Sagerer - auch um "Ein Traumspiel" handelt, um einen wilden chaotischen komischen Comic über das "Interpretations-Theater". Da geht dann eben doch alles zusammen: Tanz - auch Sagerer legt mit seiner Puppenpartnerin einen hinreißenden Tango aufs Parkett - und sinister-weise Opernarien, Reportagen und Rüben, Bier und Sport, Sandbahnrennen und Tiegerjagd, Nonsenseverse und melancholische Hackbrettlieder - Cornelie Müller, der gute Geist des proT, singt sie mit Engelszungen -, Film und eine Szene, die die schönste genannt wird und in der nichts, absolut nichts passiert. Nun denke man nicht an den berühmten irischen Dramatiker, aber mit Achternbuschs Phantasie und mit - ja doch! - mit Valentins radikaler Verweigerungsneugier, hat das schon etwas zu tun; aus dem Banalen erblühen die verrücktesten, wahnwitzigsten Träume, die darin gipfeln, daß man in Ruhe sein Bier trinken will; für alles - auch für die Rübenszene - gibt es eine Erklärung, die nichts als die Unerklärbarkeit erklärt: Über Plattling führt eben keine Weg nach Eschnapur, warum also nicht träumen, daß man eine Maharani, eine bezaubernde Prinzessin und ein mit goldenem Lorbeerkranz geehrter Tigerjäger ist - auch wenn man weiß, daß man nie zum Schuß kommt, weil der Regen das Jagdwild vertreibt.

So einfach ist das, sich mit seinen vergeblichen Hoffnungen zufriedenzugeben, und um so fanatischer übt man sich für den Ernstfall in So-würde-ich-es-machen-Phantasterei; sich auf einer haltlosen Unterlage immer im Kreise drehen in der Hoffnung auf ein heldenhaft glückliches Ende - ohne einen Anfang zu finden: die absolute Lethargie, die sich in sinnlosen und gar nicht so ungewöhnlichen Aktivitäten austobt.

"Ein Schauspieler, dem nichts mehr einfällt, muß viel trainieren" - Sagerer führt das auf schweißtreibende und komische Weise vor und ad absurdum. Und er philosophiert als sprachgehemmter Artikulationsfanatiker über die Gerechtigkeit und sein "reines" Theater (weil man die "reine" Spielzeit zählt), über die Kunst und was sie so schwer verständlich macht (die leidige Suche nach einer tieferen Bedeutung!). Ein unmögliches Theater, um auf den Polen Kantor zu verweisen; in seiner scheinbar chaotischen, wahnwitzigen Spiellust ist die proT-Gruppe unter den deutschen Experimentiertheatern sicher eine der ernst zu nehmendsten; (...).

THOMAS THIERINGER

Der Tieger von Äschnapur Eins oder

Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern

1977-1985, UA proT, 14. Mai 1977

In der Pinakothek der Moderne bei DENKRAUM DEUTSCHLAND 2025

Laufender Tiegerjäger ist ein eigenständiger Teil bzw. "Film" aus der "Theater als Film-Comics"-Produktion Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern, die 1979 auf Super8-Film gedreht ist. Laufender Tiegerjäger: Alexeij Sagerer. Kamera: Team. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Laufender Tiegerjäger

Theater als Film-Comics - Super8 - Farbe/Ton - 00:03:54 Std. - proT 1979

Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern wird 1979 auf Super8-Film gedreht. Der Ton wird mit einem professionellen NAGRA-Tonband-Gerät aufgenommen und auf Perfo-Band überspielt. Anschliessend wird der Film auf einem professionellen Schneidetisch von Alexeij Sagerer geschnitten. Kamera: Team. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Die Filmproduktion von 1979 Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern (Theater als Film-Comics) ist ein Unikat. Sie konfrontiert die Verfilmung einer Theaterproduktion mit der Dokumentation von Theater, also hier mit dem "Theaterfilm" Der Tieger von Äschnapur Eins oder Ich bin die letzte Prinzessin aus Niederbayern. Wieweit es gelingt, die Theaterproduktion "Reinen Film" werden zu lassen, bleibt hier offen. Sie ist aber eine frühe Auseinandersetzung von Alexeij Sagerer mit dem Verhältnis der Kompositionen "Theater" und "Film" und führt letzten Endes 1997 zur Vorstellung von "live-film", also eines Filmes, der in und aus einer Produktion entsteht, die gleichzeitig Film- und Theaterproduktion ist. Film und Theater kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen: sie beeinflussen einander; sie brauchen aber einander nicht zu berücksichtigen. Am 18./19. Oktober 1997 produziert proT in der Reithalle in München den ersten "live-film" ....und morgen die ganze Welt, Dauer 28:00:00 Stunden.

proT Filmproduktionen auf Youtube und andere Präsentationen

proT-the-whole-acts: proT-Filme auf Youtube

Präsentation der proT-Filme, die auf der neuen Youtube-Seite: proT-the-whole-acts seit August 2025 gezeigt werden. Die Filme werden hier einzeln vorgestellt und können auf Youtube abgerufen werden.

proT auf YouTube: proT-the-whole-acts

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge.

Lust auf proT - proTshortcuts auf YouTube

proT-shortcuts auf YouTube sind intensive Film-Ausschnitte von oder mit proT: Theaterdokumentationen, live-film, Unmittelbarer Film ... oder kurze proT-Filme wie Film-Comics, Vorfilme, Werbefilme ... Lebendige Präsentation!

proT auf YouTube: proTshortcuts

Inzwischen über 170.000 Views angeführt von den 4 FAVORITES mit je über 10.000 Aufrufen: Tanz in die Lederhose: 25.854 Views, Vorfilm für Voressen: 17.415 Views, Frau in Rot: 14.799 Views und Ottfried Fischer hustet Alexeij Sagerer: 10.192 Views. (Stand 04.02.2025) und siehe auch Rote Wärmflasche tanzt auf Platz 5 mit überraschenden 8189 Aufrufen, Maiandacht mit 7810 Views, Erste Bierrede zur Kunst mit 5287 Views ...

proTshortcuts auf YouTube 1977 bis 2013

Chronologische Liste aller proTshortcuts auf Youtube vom Film-Comics Heimatfilm von 1977 bis zu Ein Gott Eine Frau Ein Dollar 2013.

proT auf Vimeo und ZENSUR

Am 24. Februar 2022 zensiert Vimeo die proT-Präsentationsseite: "Alexeij Sagerer auf Vimeo" (264.520 Views, 1631 Likes). Auf der "Alexeij Sagerer auf Vimeo"-Seite waren vor allem die proT-Produktionen des Unmittelbaren Films sowie die Theaterdoku "Siegfrieds Tod" und der Kinofilm "Zahltag der Angst" präsentiert. Diese proT-Filme sind alle nach wie vor hier auf der proT-homepage-Seite FILMPRODUKTIONEN

BLAU

Am 28. Juni 2024 verkauft das proT für 11.000 Euro die signierte Alexeij Sagerer Kanne BLAU.

Und die Blaue 11.000 Euro Kanne vertritt die Organisationshoheit des proT und spricht! Alles sind Konsistenzebenen und Kompositionen und dabei arbeitet die Lebendigkeit mit der Einmaligkeit und jede dieser einmaligen Konsistenzebenen entsteht in einem Prozess durch Prozessionstheater und jetzt erscheint das Theater des Aussen und es kommt ungefragt und unberechenbar und nur so entsteht es, das Unmittelbare Theater.

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge. Präsentiert werden zum Beispiel Zahltag der Angst - Intensitäten (1981), Siegfrieds Tod - Nibelungen & Deutschland Projekt (1994), proT trifft Orff (1985), Demonstrations-Zweck-PR-Band (1978-86).

Neu auf Youtube

Reines Trinken - Gottsuche (2008)

Reines Trinken: Mit dem Internet werden "Oppe's Bistro", eine kleine Kneipe in Floß/Oberpfalz und das Trinken

zu Elementen des Prozesses, der zur Komposition des Unmittelbaren Filmes und des

Unmittelbaren Theaters im proT führt. Dabei treffen diese Elemente auf gleichzeitig stattfindende

Vorgänge in München. Zu diesen Vorgängen gehört unter anderem eine nackte Frau, die 8 Stunden lang

in sanft herabfliessendem Wasser steht. Rausch und Rauschen.

In einem längeren Prozess zwischen Alexeij Sagerer und den Männern in Floß, der zur künstlerischen Komposition Reines Trinken führt, begreifen die Männer in Floß das proT. Sie begreifen, dass sie weder Betrunkene spielen sollen, noch dass sie Teil einer Dokumentation über das Betrunkenwerden sind, sondern dass sie Teil einer künstlerischen Produktion sind, die sie mit herstellen. Mit diesem Begreifen beginnt für die Männer ein künstlerischer Prozess, der dann z.B. mit "Weisses Fleisch", "Voressen" und anderen Produktionen im proT weitergeführt wird. Sie arbeiten mit dem proT in einem gemeinsamen Prozess an künstlerischen Kompositionen.

In einem längeren Prozess zwischen Alexeij Sagerer und den Männern in Floß, der zur künstlerischen Komposition Reines Trinken führt, begreifen die Männer in Floß das proT. Sie begreifen, dass sie weder Betrunkene spielen sollen, noch dass sie Teil einer Dokumentation über das Betrunkenwerden sind, sondern dass sie Teil einer künstlerischen Produktion sind, die sie mit herstellen. Mit diesem Begreifen beginnt für die Männer ein künstlerischer Prozess, der dann z.B. mit "Weisses Fleisch", "Voressen" und anderen Produktionen im proT weitergeführt wird. Sie arbeiten mit dem proT in einem gemeinsamen Prozess an künstlerischen Kompositionen.

NEU: proT-the-whole-acts auf Youtube !!

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 08:03:47 Std. - Produktion proT - 2008

Der Unmittelbare Film Reines Trinken - Gottsuche (8 Stunden) entsteht vom 21. Juni 2008, 21:00 Uhr bis zum 22. Juni 2008, 05:00 Uhr mit dem Film- und Theaterprojekt Reines Trinken - Gottsuche in einem aufgelassenen Rangierbahnhofgelände und in den Räumen von "NEULAND - kunst musik bar" in München, in Oppe's Bistro in Floß/Oberpfalz und im Internet. Trinker und Bedienung Maria: Team Floß, u.a mit Johannes Oppenauer, Richard Hoch und Michael Varga. Frau in sanft herabfliessendem Wasser: Juliet Willi. Musiker: Sebastiano Tramontana. Stewardessen: Kerstin Becke, Sophie Engert, Vanessa Jeker, Kordula Kink, Elna Lindgens, Berit Menze, Anja Wiener. Captain: Alexeij Sagerer. Entwicklung des Geländes in München mit Kay Winkler. Realisierung mit Philipp Kolb. live-Bildschnitt: Christoph Wirsing. live-Filmton-Regie: Andreas Koll. Kamera: Matthias Endriß, Roger Hoidn. Internet: Walter Ecker, Patrick Gruban. Ein Film von Alexeij Sagerer.

In Oppe's Bistro in der Oberpfalz trinken sechs Männer, acht Stunden, während zur selben Zeit in München in einem transparenten Raum mit einer durchsichtigen Aussenhaut über Rundbögen, und auch über dem Schotterboden liegt eine dünne durchsichtige Folie, eine nackte Frau acht Stunden lang in sanft herabfliessendem Wasser steht. Die beiden Orte sind über das Internet miteinander verbunden. Aus Bild- und Tonmaterial von beiden Orten wird live ein Film geschnitten, der im Augenblick seines Entstehens in München, in Floß und im Internet seine Premiere hat. Für die Zuschauer ist das Projekt nur in München begehbar, wo Stewardessen sie betreuen und zu Expeditionen in den Raum des Trinkens und den Raum des Wassers führen.

Bei Reines Trinken - Gottsuche geht es um Rausch und Rauschen. Um das Rauschen, das sanfte Rauschen des Wassers und die nackte Frau in diesem Rauschen und alles ist sehr zerbrechlich die Frau die einfach in diesem Rauschen steht und manchmal geht sie ein wenig nach hinten in diesem durchsichtigen Haus wackelig geht sie nach hinten und kommt wieder zurück und das Haus ist eigentlich nur eine dünne Haut und Bögen und es ist hell wenn sie beginnt in diesem warmen Rauschen zu stehen einfach nur darin zu stehen und alles ist so vergänglich das Haus das bald nur noch Fetzen sein wird durchsichtige Fähnchen an diesen Rund-Bögen in dieser provisorischen Landschaft mit Wind die in der Nacht verschwindet und doch dableibt und die Frau steht in diesem Rauschen und in diesem Haus das jetzt leuchtet in der Nacht und bewegt sich nur wenig und lautlos in diesem Leuchten bis es wieder hell wird und das Leuchten verschwindet und das Haus wieder zu einem Teil dieser Landschaft wird die eigentlich nur provisorisch ist und da steht die Frau immer noch in diesem warmen Rauschen des Wassers.

Während die Trinker in dieser Zeit des Rauschens öffentlich trinken. Sie sind öffentlich und robust und sie wissen, dass sie öffentlich sind und das Trinken wird zum Raum und der Raum wird zum Rausch. So wie er kommt. Wie er in die Körper und in die Welt kommt. Wie er Raum wird. Und sie trinken nur. Stumm. Und dann reden sie natürlich und lachen und tanzen. Und die Komposition Kneipe, die öffentlich ist, löst sich auf und wird erneut öffentlich und auch das Trinken, das nur Trinken ist, wird erneut öffentlich und das wissen die Trinker. Und so wird Theater. Und obwohl Gottsuche immer ironisch ist mit und ohne Trinken wird die Kneipe Kirche. Rausch Raum. Robuster Raum. Vertrauter Raum. Entrückung. Alles wird durchsichtig und ungreifbar. Kind werden. Öffentlich.

Reines Trinken - Gottsuche

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 08:03:47 Std. - Produktion proT - 2008

Der Unmittelbare Film Reines Trinken - Gottsuche (8 Stunden) entsteht vom 21. Juni 2008, 21:00 Uhr bis zum 22. Juni 2008, 05:00 Uhr mit dem Film- und Theaterprojekt Reines Trinken - Gottsuche in einem aufgelassenen Rangierbahnhofgelände und in den Räumen von "NEULAND - kunst musik bar" in München, in Oppe's Bistro in Floß/Oberpfalz und im Internet. Trinker und Bedienung Maria: Team Floß, u.a mit Johannes Oppenauer, Richard Hoch und Michael Varga. Frau in sanft herabfliessendem Wasser: Juliet Willi. Musiker: Sebastiano Tramontana. Stewardessen: Kerstin Becke, Sophie Engert, Vanessa Jeker, Kordula Kink, Elna Lindgens, Berit Menze, Anja Wiener. Captain: Alexeij Sagerer. Entwicklung des Geländes in München mit Kay Winkler. Realisierung mit Philipp Kolb. live-Bildschnitt: Christoph Wirsing. live-Filmton-Regie: Andreas Koll. Kamera: Matthias Endriß, Roger Hoidn. Internet: Walter Ecker, Patrick Gruban. Ein Film von Alexeij Sagerer.

In Oppe's Bistro in der Oberpfalz trinken sechs Männer, acht Stunden, während zur selben Zeit in München in einem transparenten Raum mit einer durchsichtigen Aussenhaut über Rundbögen, und auch über dem Schotterboden liegt eine dünne durchsichtige Folie, eine nackte Frau acht Stunden lang in sanft herabfliessendem Wasser steht. Die beiden Orte sind über das Internet miteinander verbunden. Aus Bild- und Tonmaterial von beiden Orten wird live ein Film geschnitten, der im Augenblick seines Entstehens in München, in Floß und im Internet seine Premiere hat. Für die Zuschauer ist das Projekt nur in München begehbar, wo Stewardessen sie betreuen und zu Expeditionen in den Raum des Trinkens und den Raum des Wassers führen.

Bei Reines Trinken - Gottsuche geht es um Rausch und Rauschen. Um das Rauschen, das sanfte Rauschen des Wassers und die nackte Frau in diesem Rauschen und alles ist sehr zerbrechlich die Frau die einfach in diesem Rauschen steht und manchmal geht sie ein wenig nach hinten in diesem durchsichtigen Haus wackelig geht sie nach hinten und kommt wieder zurück und das Haus ist eigentlich nur eine dünne Haut und Bögen und es ist hell wenn sie beginnt in diesem warmen Rauschen zu stehen einfach nur darin zu stehen und alles ist so vergänglich das Haus das bald nur noch Fetzen sein wird durchsichtige Fähnchen an diesen Rund-Bögen in dieser provisorischen Landschaft mit Wind die in der Nacht verschwindet und doch dableibt und die Frau steht in diesem Rauschen und in diesem Haus das jetzt leuchtet in der Nacht und bewegt sich nur wenig und lautlos in diesem Leuchten bis es wieder hell wird und das Leuchten verschwindet und das Haus wieder zu einem Teil dieser Landschaft wird die eigentlich nur provisorisch ist und da steht die Frau immer noch in diesem warmen Rauschen des Wassers.

Während die Trinker in dieser Zeit des Rauschens öffentlich trinken. Sie sind öffentlich und robust und sie wissen, dass sie öffentlich sind und das Trinken wird zum Raum und der Raum wird zum Rausch. So wie er kommt. Wie er in die Körper und in die Welt kommt. Wie er Raum wird. Und sie trinken nur. Stumm. Und dann reden sie natürlich und lachen und tanzen. Und die Komposition Kneipe, die öffentlich ist, löst sich auf und wird erneut öffentlich und auch das Trinken, das nur Trinken ist, wird erneut öffentlich und das wissen die Trinker. Und so wird Theater. Und obwohl Gottsuche immer ironisch ist mit und ohne Trinken wird die Kneipe Kirche. Rausch Raum. Robuster Raum. Vertrauter Raum. Entrückung. Alles wird durchsichtig und ungreifbar. Kind werden. Öffentlich.

24. Juni 2008

Münchner Kultur

Münchner Kultur

Heiliges Bier

"Reines Trinken - Gottsuche" mit Alexeij Sagerer

Dass ein gescheiter Rausch hellsichtig machen kann, wissen Mystiker seit Jahrhunderten. Mit "Reines Trinken - Gottsuche" im Rahmen des Zyklus' "Operation Raumschiff" luden nun Alexeij Sagerer und Kay Winkler zum achtstündigen Trinkmarathon ins Neuland. Von Stewardessen wurde man zunächst in einen Filmraum mit Einzeltrinkkabinen geleitet, wo man 28 Minuten in verwischten Bildern dem Geschehen in einer live zugeschalteten oberpfälzischen Kneipe zuschaute. Dort pflegte eine Tischrunde ausgiebig ein altdeutsches Männerritual: Schweigen vor Biergläsern. Unter fleißigem Einsatz von Schnaps aber lösten sich die Zungen schließlich zu verrauschten Lauten. Zwischendurch flimmerte eine nackte Frau über die Leinwand. Die durfte man eine Stunde später in einer Art Gewächshaus besuchen, wo "Jane-Venus" (Juliet Willi) unter sich kreuzenden Wasserstrahlen badete, ein Anblick reiner Schönheit. Danach geschah erst einmal lange wenig bis nichts.

"Worte bleiben an der Küste", wie die Sufis sagen. Mit Worten also waren Sagerers ozeanische Assoziationsfluten nie zu ergründen. Sein neues Projekt allerdings glich eher einem stillen Teich, auf dem sich angelegentlich eine Welle kräuselte. Gott oder irgendeine Erkenntnis mochte sich nicht zeigen, während die Mitternacht näher rückte.

Doch wie ein Teich seine Geheimnisse nicht dem flüchtigen Betrachter preisgibt, so muss man sich auf die langsamen Veränderungen des eigenen und des Zustands der Akteure einlassen. Sagerers Trinken ist eine ernste Sache, die nicht ohne Grund auf acht Stunden angelegt ist. In dieser Zeit wird das Raumschiff auch erfahrbar als Nucleus eines Ortes, den es bald nicht mehr geben wird, weil Brachen, in denen sich Kreativität breit macht, in München stets vom Aussterben bedroht sind.

In Oppe's Bistro, jener zugeschalteten Kneipe im oberpfälzischen Floß, kommt man langsam voran. Die sechs Trinker, die etwas von ihrem Treiben verstehen, erwachen aus ihrer heiligen Andacht, finden den Knopf der Jukebox und singen fünfstimmig "Guardian Angel"; fünfstimmig deshalb, weil sich einer von ihnen auf das Betrachten des kleinen Ausschnitts der Tischfläche unmittelbar vor sich konzentriert und keinerlei Ablenkung gebrauchen kann. Sagerer kündigt "You do something to me" an, was Sebastiano Tramontana murmelnd intoniert, während er sich mit ein paar wüsten Schlägen auf der Trommel begleitet und überraschend verschwindet. Die Oberpfälzer sind inzwischen bei Strauss' "Zarathustra" angelangt und singen "badambadambdam". Nur Jane bleibt, was sie ist: ein verführerisches Bild von Intimität, die in Wahrheit keine ist, weil Juliet Willi die Anwesenheit der Zuschauer gänzlich ignoriert.

"Reines Trinken" ist ein begehbarer Schöpfungsmythos, die Kantine der Genesis, ein Fest der Schönheit. Im Verschwinden aller zerebraler Niveauunterschiede liegt eine Utopie von einem neuen Menschen, wie ihn Tarzan und Jane oder die Bedienung Maria entstehen lassen könnten. Bis dahin aber ist noch viel zu trinken.

P. HALLMAYER / E. THOLL

Das Filmprojekt - Unmittelbarer Film

Reines Trinken - Gottsuche

Das Theaterprojekt

Programm Weiss - Rausch und Rauschen

Reines Trinken - Gottsuche

Programm Weiss - Rausch und Rauschen

proT-the-whole-acts: proT-Filme auf Youtube

Präsentation der proT-Filme, die auf der neuen Youtube-Seite: proT-the-whole-acts seit August 2025 gezeigt werden. Die Filme werden hier einzeln vorgestellt und können auf Youtube abgerufen werden.

proT auf YouTube: proT-the-whole-acts

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge.

proT auf YouTube: proTshortcuts

Inzwischen über 170.000 Views angeführt von den 4 FAVORITES mit je über 10.000 Aufrufen: Tanz in die Lederhose: 25.854 Views, Vorfilm für Voressen: 17.415 Views, Frau in Rot: 14.799 Views und Ottfried Fischer hustet Alexeij Sagerer: 10.192 Views. (Stand 04.02.2025) und siehe auch Rote Wärmflasche tanzt auf Platz 5 mit überraschenden 8189 Aufrufen, Maiandacht mit 7810 Views, Erste Bierrede zur Kunst mit 5287 Views ...

Programm Weiss - Unmittelbarer Film

NEU: proT-the-whole-acts auf Youtube !

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 01:23:30 Std. - Produktion proT - 12.06.2010

Bei Voressen geht es um Deformation und Wandlung. Um Essen und Komposition. Und darum geht es. Und drei schwarze Stühle stehen auf drei roten Aufbauten. Podesten. Und drei nackte Männer sitzen auf diesen Stühlen. Im Lendenschurz. In Windeln. Und vor ihnen drei Tischchen. Ganz verschiedene. Mit abgeschnittenen Beinen. Und darauf Speisen in vielen Formen und Farben. Und vor allem auch Farben. Und dabei auch Getränke. Blaue und rote und gelbe. Und grüne Salate und Melonen und Gurken. Und die häufen sich auf den Tischchen und auch auf den Tellern. Und sie häufen sich mit gebratenen Hähnchen und Schweinshaxn und Broten und Torten. Und Äpfeln und Tomaten und mit anderem Essbaren und Trinkbaren.

Der Unmittelbare Film Voressen entsteht mit dem Film- und Theaterprojekt Voressen am 12. Juni 2010 von 18:28:00 Uhr bis 19:51:30 Uhr beim Tanz- und Theaterfestival RODEO MÜNCHEN 2010 im Muffatwerk. Frauen in Weiss: Juliet Willi, Elna Lindgens, Judith Gorgass. Männer im Lendenschurz: Johannes Oppenauer, Richard Hoch, Michael Varga. Mann und Frau, Verborgener Raum: Sven Schöcker und Alexandra Hartmann. Essen für Voressen: Vierzig Männer und Frauen. BühnenKameras: Ilona Herbert, Anja Uhlig, Patrick Gruban. Kamera Verborgener Raum: Alex Endl. live-Bildschnitt: Christoph Wirsing. live-Filmton-Regie: Oliver Künzner. Tontechnik: Paolo Mariangeli. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Voressen

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 01:23:30 Std. - Produktion proT - 12.06.2010

Bei Voressen geht es um Deformation und Wandlung. Um Essen und Komposition. Und darum geht es. Und drei schwarze Stühle stehen auf drei roten Aufbauten. Podesten. Und drei nackte Männer sitzen auf diesen Stühlen. Im Lendenschurz. In Windeln. Und vor ihnen drei Tischchen. Ganz verschiedene. Mit abgeschnittenen Beinen. Und darauf Speisen in vielen Formen und Farben. Und vor allem auch Farben. Und dabei auch Getränke. Blaue und rote und gelbe. Und grüne Salate und Melonen und Gurken. Und die häufen sich auf den Tischchen und auch auf den Tellern. Und sie häufen sich mit gebratenen Hähnchen und Schweinshaxn und Broten und Torten. Und Äpfeln und Tomaten und mit anderem Essbaren und Trinkbaren.

Der Unmittelbare Film Voressen entsteht mit dem Film- und Theaterprojekt Voressen am 12. Juni 2010 von 18:28:00 Uhr bis 19:51:30 Uhr beim Tanz- und Theaterfestival RODEO MÜNCHEN 2010 im Muffatwerk. Frauen in Weiss: Juliet Willi, Elna Lindgens, Judith Gorgass. Männer im Lendenschurz: Johannes Oppenauer, Richard Hoch, Michael Varga. Mann und Frau, Verborgener Raum: Sven Schöcker und Alexandra Hartmann. Essen für Voressen: Vierzig Männer und Frauen. BühnenKameras: Ilona Herbert, Anja Uhlig, Patrick Gruban. Kamera Verborgener Raum: Alex Endl. live-Bildschnitt: Christoph Wirsing. live-Filmton-Regie: Oliver Künzner. Tontechnik: Paolo Mariangeli. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Und drei Frauen. Weiss gekleidet. Ganz unterschiedlich. Kommen herein und zerschneiden und zerrupfen das Obst und das Gemüse und das Fleisch. Und dazwischen füttern sie die Männer. Mit Gabeln und Löffeln und Händen. Und manchmal verbinden sie ihnen die Augen. Und öffnen Flaschen und Gläser. Und zerreissen Schachteln und andere Verpackungen und wischen mit Servietten den Männern die Münder. Und drei schwarz gekleidete Kameraleute sind dabei. Auf den roten Aufbauten und filmen. Und das Licht geht und kommt wieder. Und die Kameraleute verändern ihre Position. Und die Frauen halten inne und dann zerkleinern sie wieder. Und schenken Bier ein und geben den Männern zu trinken und auch eine rote Suppe und grüne Limonade. Und die Männer sitzen da und kauen und schlürfen und schlucken. Und wandeln das Zerteilte und das Flüssige das Harte und das Weiche und das Fleischige und das Trockene in sich selbst. Und sie sind nackt und mit Windeln. Und verschieden und intensiv. Und das ist öffentlich. Und jeder weiss es. Und das ist Theater. Und das ist Komposition.

Und auf einem vierten roten Podest steht ein grüner Raum. In sich geschlossen. Darin. Eine Frau in weisser Unterwäsche. Ein Mann in einer Badewanne. Sein nackter Körper bedeckt mit Hostien. Und der Mann bewegt sich. Und die Frau nimmt mit ihren Lippen die Hostien vom nackten Körper des Mannes. Und isst die Hostien. Und die Hostien werden die Frau. Und die Hostien sind ein Leib und verschieden. Und auch die Hostien des Rückens sind verschieden. Und die Hostie der Nase und die Hostie des Schwanzes. Und auch als Oblaten sind sie verschieden. Und hinter dem Leib der Hostien erscheint der nackte Körper des Mannes. Und obwohl es in dem grünen Raum geschieht ist es öffentlich. Und alle wissen dass es öffentlich ist. Und ein Kameramann macht Bilder und eine Kamera schickt sie nach draussen. Zu den Bildern der anderen Kameras auf den roten Podesten. Und ein Film entsteht. Und auf einer Leinwand neben dem grünen Raum läuft der Film.

Und die Männer auf den roten Podesten werden gefüttert. Und die Frau im grünen Raum isst die Hostien vom Körper des Mannes. Und dann kommen viele Männer nackt mit Windeln herein und stehen neben den roten Podesten. Und viele Frauen in Weiss kommen herein und gehen zu den Männern. Und sie haben Eier dabei. Und zerbrechen die Schalen. Und schälen die Eier. Und füttern die Männer. Und alles ist eine Komposition. Und Verzehren und Deformation und das Wunder der Wandlung. Und jedes ist intensiv und verschieden. Die nackten Männer mit den Windeln die Frauen in Weiss und die Eier.

Dienstag, 15. Dezember 2009

Münchner Kultur

Münchner Kultur

Im Zeichen der Stoa

Alexeij Sagerers „Voressen“ im Muffatwerk

(...)

Drei Tarzans in Lendenschurz werden damit von drei Janes in Weiß gefüttert. Drei Kameraleute werfen Detailansichten von klebrigen Bärten, bekleckerten Bäuchen und von mit viel zu großen Messern massakrierten Melonen oder Schweinshaxen auf eine Leinwand, auf der man auch eine Frau sehen kann, die Hostien vom Körper eines nur körperlich anwesenden Mannes nascht. Diese schmerzlichen Bilder fruchtlosen Begehrens stammen live von einem unter grünen Planen verborgenen Raum im Raum, denn anders als viele seiner Vorgänger leiht sich dieser Sagerer-Abend keine Bilder von einem authentischen Anderswo. Alles, was 83 Minuten und 30 Sekunden lang geschieht, ereignet sich auf der Probebühne des Muffatwerks. Und alles ist Essen, Verschlingung, Arbeit und Demut.

Die Männer, die auf ihren erhabenen Stühlen wie Paschas wirken könnten, sitzen stoisch da, wie zu füllende Nahrungssäcke. Die Frauen, sich scheinbar devot kümmernd, sind sachlich Nahrung in Münder einarbeitende Erfüllungsgehilfen eines verborgenen Planes. Worin der besteht? Wer kann das wissen? Gänzlich gereinigt von Bedürfnissen und Emotionen sieht man zum ersten Mal etwas wie „nacktes Essen“. Und die gekonnt unsachgemäße Behandlung der Nahrungsmittel richtet den Fokus so deutlich auf deren Würde, wie es keine Kochshow dieser Welt je könnte.

SABINE LEUCHT

Dem live-Bildschnitt stehen zur Verfügung: die Totalen von zwei fest installierten Kameras im Raum.

Die Bilder der drei Bühnenkameras, die einem vorher erarbeiteten und festgelegten Plan folgen. Die Bühnenkameras

werden nicht gezoomt. die verschiedenen Bildausschnitte entstehen durch die wechselnde Nähe zum Geschehen.

Die Bilder der Kamera auf Stativ im grünen Raum. Die Kamera im grünen Raum wird vom Kameramann von take zu take neu eingerichtet.

Tonquellen für die Tonregie: der live-Ton, der im Laufe der Aktionen entsteht und dessen Intensität kontinuierlich angehoben

wird, übertragen auf ein eigenes Tonmischpult für die live-Filmton-Mischung.

Das Filmprojekt - Unmittelbarer Film

Voressen

Das Theaterprojekt

Programm Weiss - Wandlung und Deformation

Voressen

Programm Weiss - Wandlung und Deformation

proT-the-whole-acts: proT-Filme auf Youtube

Präsentation der proT-Filme, die auf der neuen Youtube-Seite: proT-the-whole-acts seit August 2025 gezeigt werden. Die Filme werden hier einzeln vorgestellt und können auf Youtube abgerufen werden.

proT auf YouTube: proT-the-whole-acts

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge.

Programm Weiss - Unmittelbarer Film

proT-the-whole-acts auf Youtube - über 430 Views

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 01:15:34 Std. - Produktion proT - 25.02.2012

Eine rote Bühnenfläche. Darauf ein schwarzer Raum. Das Publikum auf schwarzen Stühlen. Auf der Bühne grosse Bottiche mit weisser Farbe und Maschinen für die Bewegung von roten Fleischteilen. Männer an den Maschinen. Eine Handlung mit weichen roten Körpern geht über in eine Handlung mit glatten weissen Oberflächen, „weisse Skulpturen“. Im schwarzen Raum. Eine Frau kleidet sich weiss. Und badet in Rot. Im Weiss auf roter Bühne beginnt das Fleisch sich selbst zu repräsentieren. Und simultan dazu übernimmt im schwarzen Raum der weisse Repräsentationskörper des Fleisches, des Fleisches rote Körperlichkeit.

Der Unmittelbare Film Weisses Fleisch entsteht mit dem Film- und Theaterprojekt Weisses Fleisch am 25. Februar 2012 in der Muffathalle in München. Männer auf roter Bühne: Richard Hoch, Michael Varga. Frau im verborgenen schwarzen Raum: Juliet Willi. live-Bildschnitt: Patrick Gruban. Externe Filmkameras: Ilona Herbert, Anja Uhlig. Kamerabild verborgener Raum: Alexeij Sagerer. live-Filmton-Regie: Andreas Koll. Tontechnik: Oliver Künzner. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Weisses Fleisch

Unmittelbarer Film - DV-SD - Farbe/Ton - 01:15:34 Std. - Produktion proT - 25.02.2012

Eine rote Bühnenfläche. Darauf ein schwarzer Raum. Das Publikum auf schwarzen Stühlen. Auf der Bühne grosse Bottiche mit weisser Farbe und Maschinen für die Bewegung von roten Fleischteilen. Männer an den Maschinen. Eine Handlung mit weichen roten Körpern geht über in eine Handlung mit glatten weissen Oberflächen, „weisse Skulpturen“. Im schwarzen Raum. Eine Frau kleidet sich weiss. Und badet in Rot. Im Weiss auf roter Bühne beginnt das Fleisch sich selbst zu repräsentieren. Und simultan dazu übernimmt im schwarzen Raum der weisse Repräsentationskörper des Fleisches, des Fleisches rote Körperlichkeit.

Der Unmittelbare Film Weisses Fleisch entsteht mit dem Film- und Theaterprojekt Weisses Fleisch am 25. Februar 2012 in der Muffathalle in München. Männer auf roter Bühne: Richard Hoch, Michael Varga. Frau im verborgenen schwarzen Raum: Juliet Willi. live-Bildschnitt: Patrick Gruban. Externe Filmkameras: Ilona Herbert, Anja Uhlig. Kamerabild verborgener Raum: Alexeij Sagerer. live-Filmton-Regie: Andreas Koll. Tontechnik: Oliver Künzner. Ein Film von Alexeij Sagerer.

Bei Weisses Fleisch geht es um Komposition. Um Komposition als Anfang und Ende. Um Körper. Wandlung und Deformation. Fleisch. Knochen. Bau. Komposition. Ein Pferdekörper fährt ins Licht. Ohne Fell. Weich. Gabelstapler. Töne. Geräusche. Der Körper hängt an den Vorderbeinen. An der Gabel. Offen. Der Kopf hängt über dem Hals. Mit Fell. Alles bewegt sich. Zwei Männer. Schwarz. Eine rote Struktur. Holz. Körper. Bühne. Darauf schwarz ein verborgener Raum. Schmal. Hoch. Ein Mann auf der Bühne. Messer. Säge. Trennt Körperteile ab. Immer wieder. Deformation. Auflösung. Das Pferd fährt um die rote Bühne. Stationen. Wandlung. Die wachsende Präsenz der Geräusche. Sechs Körperteile liegen auf der roten Bühne. Der Kopf weiter am Gabelstapler. Beide Männer auf der Bühne. Die Körperteile werden gehängt. Permanente Komposition. Und jetzt Weiss. Grundfarbe der Repräsentation. Die Geräusche wiederholt. Verzerrt. Tosend. Die Körperteile werden in weisse Farbe getaucht. Der Kopf zuletzt. Neukomposition. Weisse Skulpturen hängen über Rot. Im Zentrum der schwarze Raum.

Und gleichzeitig im verborgenen Raum. Schwarz. Rote Farbe in roter Wanne. Davor die Frau. Nackt. Sie beginnt ihren Körper zu bekleben. Mit weissen Hostien. Und die weissen Hostien bedecken den Körper. Und werden erneut Körper. Und die Frau steigt in die Wanne mit roter Farbe. Langsam. Und der Körper bekleidet mit den weissen Hostien wird rot. Und die Hostien werden rot. Und die Frau legt sich in die rote Farbe und taucht darin unter. Und auch der Kopf taucht ein ins Rot. Deformation und Wandlung. Und alles wird ein Körper. Die weissen Repräsentationskörper und der nackte Körper der Frau und die rote Farbe. Komposition. Und die Frau steigt wieder aus der Wanne. Und sie ist eine nackte Skulptur. Feucht und rot glänzend. Und mit roten Fetzen von Hostien auf der Haut.

Montag, 27. Februar 2012

Zerlegt

Alexeij Sagerers Projekt 'Weisses Fleisch' in der Muffathalle

München - 'Weisses Fleisch': Das neue Projekt von Alexeij Sagerer und seinem Prozessionstheater proT ist ein Spiel der Wandlungen. Der Bezugspunkt: Die Transsubstantiationslehre. Danach verwandelt sich während des Abendmahls Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Das Sakrament ist eine Frage des Glaubens. Und der Repräsentation. Für gläubige Christen ist Gottes Sohn im Abendmahl real präsent. Für den Rest sind Brot und Wein lediglich Medien der Vergegenwärtigung.

Dies gilt es im Hinterkopf zu haben, wenn man in der Muffathalle zunächst auf ein Video schaut, in dem eine Frau ihren weißen Körper mit Oblaten beklebt. Bis der Panzer fertig ist, und die Frau in eine Wanne mit roter Farbe steigt und so erneut eine andere Gestalt und Form annimmt, dauert es anderthalb Stunden. Währenddessen vollzieht sich auf dem Podest in der Hallenmitte ein Schau-Spiel, das gewöhnungsbedürftig ist und wohl sein soll. Für einen Skandal aber nicht taugt, auch wenn dieser noch kommen mag. Ein ausgeweidetes totes Pferd wird von einem Gabelstapler hereingefahren. Quälend langsam verrinnen nun die Minuten, in denen zwei Performer das Tier zerlegen und die Einzelteile an Ketten in die Höhe ziehen. Man blickt auf rotes Fleisch, die Verwundbarkeit der Kreatur wird sichtbar. Unzählige Mikrofone machen jeden Handgriff auch auditiv erfahrbar.

Sagerer, der Niederbayer, macht seit über dreißig Jahren 'unmittelbares Theater', der Körper spielt darin eine zentrale Rolle. Seine Verletzlichkeit, aber auch seine Schönheit und Würde drohen in einer stetig virtueller werdenden Welt zu verschwinden. 'Zeige deine Wunde' hieß es schon bei Beuys. Am Ende übertünchen die Performer das Fleisch mit weißer Farbe. Frappierend, wie es flugs seine blutige Bedrohlichkeit verliert. Zur Skulptur wird. Diese ließe sich wieder anbeten - in einer Kunstreligion.

FLORIAN WELLE

Mittwoch, 29. Februar 2012

Alexeij Sagerer mit "Weißes Fleisch" in der Muffathalle:

Entsetzen und Eros bei einer magischen Aufführung

In der Muffathalle geben eine nackte Frau und ein Pferd eine infernalische Hochzeit

(...)

In der Mitte, auf roten Bühnenpodesten, ein monolithischer dunkler Block wie eine Bundeslade, umgeben von Flaschenzügen und Seilwinden. Schwarze Bottiche. Hermetisch, obskur, schweigend. Dann Aufschlaggeräusche, akustische Verrichtungen. Gegenüber von diesem zentralen Block, dem Tabernakel eines wilden Gottes an der Rückseite der Halle, geht eine Projektion auf. Eine nackte Frau beklebt sich mit Hostien. Ein Iphigenienmotiv.

In die Aufschlaggeräusche mischt sich der höhere vibrierende Ton eines anfahrenden Motors wie eine orangene Säule. Aus dem rückwärtigen Dunkel neben der stummen Nackten fährt jetzt wie in einer Prozession ein Stapler in den Raum: In seinen Gabeln hängt der abgetrennte Kopf eines Pferdes über seinen mächtigen Körper. Aufschlaggeräusche, Motor, Flaschenzüge, Rückkopplungen, Knochensägen instrumentieren die Szene einer Wandlung. Pferd und Frau behaupten den Hieros Gamos, die heilige, chymische Hochzeit. Die sexuellen Wurzeln des Religiösen, die Einheit der Gegensätze.

Vom Moment des Anfahrens an pendelt der Pferdekopf in einem geradezu affirmativen, ständigen Auf und Ab über seinem der Länge nach aufgetrennten und ausgenommenen Körper und bejaht das Geschehen. Und in unerbittlicher Logik vollzieht sich auch dieser Prozess: Es ist ja das erotische Credo Sagerers, Brutalität und Verletzlichkeit bestehen gleichzeitig und gleichwertig.

Dann ist das Opferpferd im Innersten des Tempels. Es wird zerlegt in sechs Teile. Und der siebte ist sein Kopf! In solcher Zerstücklung wird ein atavistischer Fruchtbarkeits-Ritus sichtbar. Pars pro toto. Das Fleisch erfährt nun seine finale Wandlung. Zwei Arbeiter in Blaumännern, um im Bild zu bleiben, Akolythe, Liturgiehelfer, bestreichen das Fleisch mit weißer Wandfarbe, tauschen es in die schwarzen Bottiche. Am Schluss hängt weiß allein der Kopf des Pferdes wie ein mysteriöser Gott und Iphigenie badet im Blut. (...)

MICHAEL WÜST

Das Filmprojekt - Unmittelbarer Film

Weisses Fleisch

Das Theaterprojekt

Programm Weiss - Wandlung und Deformation

Weisses Fleisch

Programm Weiss - Wandlung und Deformation

proT-the-whole-acts: proT-Filme auf Youtube

Präsentation der proT-Filme, die auf der neuen Youtube-Seite: proT-the-whole-acts seit August 2025 gezeigt werden. Die Filme werden hier einzeln vorgestellt und können auf Youtube abgerufen werden.

proT auf YouTube: proT-the-whole-acts

Im August 2025 eröffnet proT eine neue Seite auf Youtube unter dem Titel proT-the-whole-acts. Diese Seite präsentiert - im Gegensatz zu proTshortcuts - künstlerische Kompositionen von Alexeij Sagerer nicht in Ausschnitten sondern in ihrer jeweiligen Länge.

Theaterfilm

Carmina Burana - Videowand - fünf Schweine

Theaterfilm geschnitten aus dem Material verschiedener Aufführungen

von "proT trifft Orff - wir gratulieren" im Juli 1985 im Gasteig München, Black Box.

proT trifft Orff entsteht aus Carmina Burana mit einer Videowand aus

25 Monitoren, gespeist von 25 Videorekordern, mit fünf Schweinen und den

letzten Spuren von "Der Tieger von Äschnapur Unendlich".

Nach "Münchner Volkstheater" (1980), "Zahltag der Angst" (1981) und

"Küssende Fernseher" (1983) führt proT trifft Orff - wir gratulieren unter

anderem mit der Videowand die Auseinandersetzung mit Video im proT fort.

proT-the-whole-acts auf Youtube - über 637 Views

Theaterfilm - U-Matic-Highband-Mutter - Farbe/Ton - 01:00:00 Std. - Prod. proT - 1986

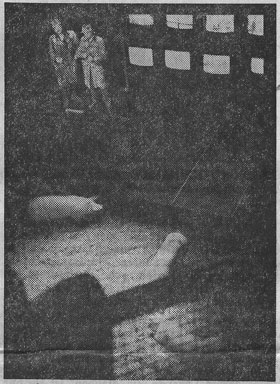

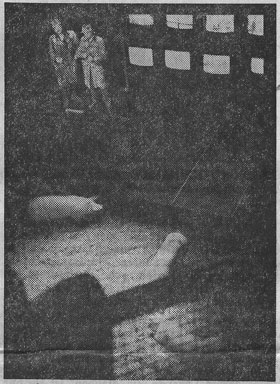

Der Theaterfilm proT trifft Orff entsteht aus dem Theaterprojekt proT trifft Orff - wir gratulieren von Alexeij Sagerer, aufgeführt 10.-16. Juli 1985 im Kulturzentrum Gasteig, Black Box, München. Die Kamera blickt von aussen auf das Geschehen. Geschnitten wird aus dem Material von verschiedenen Aufführungen. Mit Werner Eckl, Axel Kotonski, Werner Prökel, Franz Lenniger, Cornelie Müller, Brigitte Niklas, Alexeij Sagerer, Ulrike Stiefvater, Bernhard Jugel, Susanne Wehde und den 5 Schweinen O Fortuna, Primo Vere, Uf dem Anger, In Taberna, Cour d 'Amour. Kamera: Fips Fischer. Schnitt: Alexeij Sagerer, Fips Fischer. Ein Film von Alexeij Sagerer.

proT trifft Orff

Theaterfilm - U-Matic-Highband-Mutter - Farbe/Ton - 01:00:00 Std. - Prod. proT - 1986

Der Theaterfilm proT trifft Orff entsteht aus dem Theaterprojekt proT trifft Orff - wir gratulieren von Alexeij Sagerer, aufgeführt 10.-16. Juli 1985 im Kulturzentrum Gasteig, Black Box, München. Die Kamera blickt von aussen auf das Geschehen. Geschnitten wird aus dem Material von verschiedenen Aufführungen. Mit Werner Eckl, Axel Kotonski, Werner Prökel, Franz Lenniger, Cornelie Müller, Brigitte Niklas, Alexeij Sagerer, Ulrike Stiefvater, Bernhard Jugel, Susanne Wehde und den 5 Schweinen O Fortuna, Primo Vere, Uf dem Anger, In Taberna, Cour d 'Amour. Kamera: Fips Fischer. Schnitt: Alexeij Sagerer, Fips Fischer. Ein Film von Alexeij Sagerer.

SZ, 13./14. Juli 1985, von Thomas Thieringer

Der Mensch, so hat Horst Stern einmal gesagt, habe das Schwein zur Sau gemacht. Alexeij Sagerer, dieser radikale Volks-Theater-Verfechter und spitzbübische Kämpfer gegen alle falschen Kultur-Sprach-Zeremonien, demaskiert nun, im "heiligen" Münchner Gasteig, die Sau wieder zum Schwein: fünf prächtig rosige Exemplare tummeln sich in sauberem Stroh gut eine Stunde lang manierlich als Hauptattraktion in Sagerers "Revue" zu Carl Orff's 90. Geburtstag, "proT trifft Orff oder Carmina Burana trifft Tieger von Äschnapur".

Klar also, daß dies keine Feier-Weihestunde ist, obwohl Schmankerl aus dem 1937 uraufgeführten

Erfolgswerk des gerühmten Komponisten zu Gehör gebracht werden. Sagerer rennt an mit seinen

Volkstheaterfiguren gegen die "mittelalterlich-deutsche" Kulturgenüßlichkeit, unterläuft

deren Pathos mit seinen komisch-grotesken Szenen über die Rituale selbstgefälliger

"geschlossener Öffentlichkeiten".

Klar also, daß dies keine Feier-Weihestunde ist, obwohl Schmankerl aus dem 1937 uraufgeführten

Erfolgswerk des gerühmten Komponisten zu Gehör gebracht werden. Sagerer rennt an mit seinen

Volkstheaterfiguren gegen die "mittelalterlich-deutsche" Kulturgenüßlichkeit, unterläuft

deren Pathos mit seinen komisch-grotesken Szenen über die Rituale selbstgefälliger

"geschlossener Öffentlichkeiten".

Gleich zu Beginn führt er mit der ihm eigenen Komik vor, wie man mit einem kläglichen Flötentönchen die „Tassen zum Wackeln“ bringt, und zum großen Finale lässt er eine pompöse Batterie von Schlaginstrumenten aufbauen, verweigert aber sich und seinen Mitspielern selbst das, was Kreislers Triangelspieler am Künstlerleben erhält, das eine erlösende Bing. Aber nicht nur dieses sein Anti-Theater setzt Sagerer Orffs "Carmina" entgegen. Auf seiner Videowand (24 Fernsehgeräte), wird reproduziert, womit wir uns, "kunstvoll" dem Blick auf die Wirklichkeit erstellen lassen, mit Micky Mouse und Marilyn, Woody Allen und James Bond, herzigen Tierfilmen und schmutzigen Pornos, Liebes-Schmachtfetzen und niedlichen Natur-Sentimentalitäten.

Hat das mit Orff etwas zu tun? – Aber gewiß doch: "Musik ist Politik", behauptet Sagerer und "proT ist Politik" und "Wo war Orff 1936". Sagerer legt im Inneren des Münchner Kulturtempels Stolpersteine aus, um die Feierlichkeiten um den "Münchner Weltmodernen" aus dem Rhythmus zu bringen. Aber die Schweine bleiben dabei immer manierlich.

proT trifft Orff

Der Mensch, so hat Horst Stern einmal gesagt, habe das Schwein zur Sau gemacht. Alexeij Sagerer, dieser radikale Volks-Theater-Verfechter und spitzbübische Kämpfer gegen alle falschen Kultur-Sprach-Zeremonien, demaskiert nun, im "heiligen" Münchner Gasteig, die Sau wieder zum Schwein: fünf prächtig rosige Exemplare tummeln sich in sauberem Stroh gut eine Stunde lang manierlich als Hauptattraktion in Sagerers "Revue" zu Carl Orff's 90. Geburtstag, "proT trifft Orff oder Carmina Burana trifft Tieger von Äschnapur".

Gleich zu Beginn führt er mit der ihm eigenen Komik vor, wie man mit einem kläglichen Flötentönchen die „Tassen zum Wackeln“ bringt, und zum großen Finale lässt er eine pompöse Batterie von Schlaginstrumenten aufbauen, verweigert aber sich und seinen Mitspielern selbst das, was Kreislers Triangelspieler am Künstlerleben erhält, das eine erlösende Bing. Aber nicht nur dieses sein Anti-Theater setzt Sagerer Orffs "Carmina" entgegen. Auf seiner Videowand (24 Fernsehgeräte), wird reproduziert, womit wir uns, "kunstvoll" dem Blick auf die Wirklichkeit erstellen lassen, mit Micky Mouse und Marilyn, Woody Allen und James Bond, herzigen Tierfilmen und schmutzigen Pornos, Liebes-Schmachtfetzen und niedlichen Natur-Sentimentalitäten.

Hat das mit Orff etwas zu tun? – Aber gewiß doch: "Musik ist Politik", behauptet Sagerer und "proT ist Politik" und "Wo war Orff 1936". Sagerer legt im Inneren des Münchner Kulturtempels Stolpersteine aus, um die Feierlichkeiten um den "Münchner Weltmodernen" aus dem Rhythmus zu bringen. Aber die Schweine bleiben dabei immer manierlich.

tsr / Photo: Rittenberg

proT trifft Orff - wir gratulieren

Carmina Burana trifft den Tieger von Äschnapur

"proT trifft Orff - wir gratulieren" ist eine proT-Produktion für das Kulturreferat der LH München im Kulturzentrum Gasteig. Sieben mal aufgeführt in der Black Box am 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16. Juli 1985 jeweils um 21 Uhr. Mit 3 Orffizieren: Werner Eckl, Axel Kotonski, Werner Prökel; 4 d'Orfftrotteln: Franz Lenniger, Cornelie Müller, Brigitte Niklas, Alexeij Sagerer; 1 Schweinehirtin: Ulrike Stiefvater; 5 Schweinen: O Fortuna, Primo Vere, Uf dem Anger, In Taberna, Cour d'Amor; Kellner/Kellnerin/Liebespaar: Bernhard Jugel, Susanne Wehde und einer Videowand aus 25 Monitoren bespielt von 25 Rekordern.

Carmina Burana trifft den Tieger von Äschnapur

"proT trifft Orff - wir gratulieren" ist eine proT-Produktion für das Kulturreferat der LH München im Kulturzentrum Gasteig. Sieben mal aufgeführt in der Black Box am 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16. Juli 1985 jeweils um 21 Uhr. Mit 3 Orffizieren: Werner Eckl, Axel Kotonski, Werner Prökel; 4 d'Orfftrotteln: Franz Lenniger, Cornelie Müller, Brigitte Niklas, Alexeij Sagerer; 1 Schweinehirtin: Ulrike Stiefvater; 5 Schweinen: O Fortuna, Primo Vere, Uf dem Anger, In Taberna, Cour d'Amor; Kellner/Kellnerin/Liebespaar: Bernhard Jugel, Susanne Wehde und einer Videowand aus 25 Monitoren bespielt von 25 Rekordern.

Die Videowand aus "proT trifft Orff"

Farbe, Scharz-Weiss, Ton, 60 Minuten - Video als Welttheater

25 U-Matic Kassetten mit 25 verschiedenen Bild- und Toninhalten (die Zahl 25 entspricht den 25 Liedern der Carmina Burana von Carl Orff. Die Videowand ist wie folgt aufzubauen: Erste und zweite Senkrechte à 3 Monitore, dritte Senkrechte 4 Monitore, vierte, fünfte und sechste Senkrechte à 5 Monitore. Die 25 Töne werden über ein Mischpult auf Lautsprecher (mindestens zwei) an der Video-Wand übertragen. Für jeden Ton gibt es 5 Lautstärke-Stellungen (leise-leise, leise, normal, normal-laut, laut), die während der Präsentation der Videowand verändert werden. Für jede der 5 Lautstärke-Stellungen werden jeweils 5 Videotöne zugelost. Alle 5 Sekunden wird eine Lautstärke-Stellung um eine Stufe nach oben oder unten verändert. Von der Grundstellung ausgehend, werden alle Töne, ausser den 5 "laut" gestellten, nach oben verändert. Hat ein Ton die Stellung "laut" erreicht, wandert er wieder nach unten bis zur Stellung "leise-leise". Die Reihenfolge der Lautstärkeveränderungen ist vorher ausgelost worden. (Dies könnte auch ein Computer nach dem Zufallsprinzip machen). Die Verteilung der 25 Videobänder auf die 25 Rekorder wird auch vorher ausgelost. Da die Töne innerhalb der einzelnen Bänder in den Lautstärken variieren, ist auch eine "geminderte" Präsentation der Videowand möglich, bei der alle 25 Töne auf einer "normalen" Lautstärke bleiben.

Die Inhalte der Bänder:

7 Videos: für Orff und mit im Hintergrund laufender Orff-Musik produzierte

3 Videos: Aufführungen von drei Prozessionstheaterstücken

1 Video: Tape Theater

1 Video: minimal club

5 Videos: geschnitten aus 15 verschiedenen Spielfilmen

5 Videos: geschnitten aus 3 Zeichentrickfilmen, 3 Tierfilmen, 3 Sportübertragungen,

3 Dokumentarfilmen über Künstlerinnen, 3 Religionsfilmen, die von

3 Komikerfilmen abgelöst werden

1 Video: geschnitten aus drei Stummfilmen

1 Video: geschnitten aus 5 Tarzanfilmen

1 Video: geschnitten aus 3 Komikerfilmen

Leuchtendes München, Weltstadt der Musik. Paul Neff Verlag, Wien, 1990

Freie Musiktheaterszene in München

Freie Musiktheaterszene in

Doch, auch wenn es fast unmöglich erscheint: Münchens Protagonisten gegen ein "domestiziertes, abgepacktes Theater" gelingt es immer wieder, mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit zu dringen. Alexeij Sagerer und sein proT-Prozessionstheater gehören dazu. "Das Leben besteht zu 90 % aus Musik (und zu 95% aus Politik)", sagt er und entwirft eine konsequent querdenkerische, interdisziplinäre Theaterform, die nicht so sehr das Genre Musiktheater meint, sondern das Stilmittel Musik als Katalysator und Ausdrucksfaktor für ein eigenes, individuelles Kulturgefühl verwendet. "proT mit Satie", ein 1985 in der damals noch existierenden proT-Halle konzipiertes neunzehnstündiges Ritual, folgte dabei einem strengen, von Saties 840mal wiederholten "Vexations" aus "Pages Mystique" bestimmten Zählsystem. Stumme Spiele, die dargebotenen Speisen, die Anzahl der Zuschauerstühle, die jeweilige Spielzeit der sich abwechselnden vier Pianisten, alles korrespondierte mit dem Rhythmus der Klaviersequenz und wurde für die Anwesenden "ein wundersam befremdendes Ereignis, das die eingeübten Kunst-, Seh-, und Konsumgewohnheiten, wohl auch eigene Rhythmen, aufweichte, sie verwandelte in eine ungemein lässige, von jedem selbst zu bestimmende Sensibilität und Qualität der Wahrnehmungen" (AZ-Kritik).

" proT trifft Orff Wir gratulieren ", 1985.

Herausfordernd stellte sich Sagerer zum 90. Geburtstag des Komponisten in einer vom Kulturreferat in Auftrag gegebenen Arbeit "proT trifft Orff" dessen großem Wurf, den "Carmina Burana". Fünf lebende Schweine tummelten sich in der Black Box im Gasteig. Sie unterliefen, zusammen mit den d'Orff-Trotteln, Orffizieren, einem Orffwurm und mit Orffschützern ohrenbewehrten Schlagzeugern in komisch-grotesken, aber auch polemisch-doppelbödigen Spielszenen das Pathos der "mittelalterlich-deutschen Kulturgenüßlichkeit" und die Rituale der selbstgefälligen "geschlossenen Öffentlichkeiten". 1989 wartete er mit dem Stück "Comics I in Oper/Tödliche Liebe oder Eine zuviel" auf, das, laut SZ-Kritik, "das musikalische Theater in seinen Grundfesten erschüttert... Sagerer hat sich ein Grundprinzip der Oper sehr zu Herzen genommen: Repetition und Variation... Das musikalische Drama ? eine einzige Wiederholung, auf den Flügeln des Gesangs hinaufgetragen in die dünnluftigen Regionen des Absurden. Hier braucht keiner mehr Opernhäuser in die Luft zu sprengen, das destruiert sich von innen heraus."

Freie Musiktheaterszene in München

Freie Musiktheaterszene in

München